從巨星殞落探討青少年自殘行為及自殺傾向

上星期一位樂壇巨星殞落,她只有48歲,正值風華正茂之年,是首位登上奧斯卡舞台獻唱、首位在全球發行英語唱片及首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華人。擁有如斯成就的她,據聞受病患及抑鬱症困擾輕生離世,著實令人惋惜。

事實上,香港的自殺率有上升趨勢,根據港大賽馬會防止自殺研究中心於2022年9月中公布本港的自殺數據,15歲以下青少年的自殺率更創歷史新高。此外,以10萬人計算,發現15至24歲整體青少年的自殺率則為9.3,比2020年的8.6為高。

兒童及青少年院舍服務亦偶有發現宿生作出自殘行為或甚至有自殺傾向。我們的宿生因為家庭問題,心靈可能會比其他同齡人更為脆弱,需要更多關懷和輔導指引。我們一直十分關注宿生的狀況,當宿生出現情緒異常,甚至有自殘傾向時,同工會即時通知負責社工及單位主管,瞭解情況及評估危機,或會按需要即時進行情緒急救,嚴重者會被送院治理。此外,我們亦有臨床心理學家提供輔導服務予宿生,亦為同工提供專業指引。我們亦會和防止自殺的團體合作,不時提供有關培訓給同工,也會安排精神科醫生和同工舉行工作坊,讓同工能掌握專業知識,及早發現問題並作出對策,以防情況發酵令悲劇發生。

家長們,請多關注子女的日常生活。如發現他們情緒低落或行為與平日有所不同,切勿輕視,應仔細觀察及聆聽,多與子女溝通,分享日常生活大小事。積極聆聽是最有效的情緒支援之一。甚麼是「積極聆聽」呢?就是令對方感到「被聆聽和被感受」。

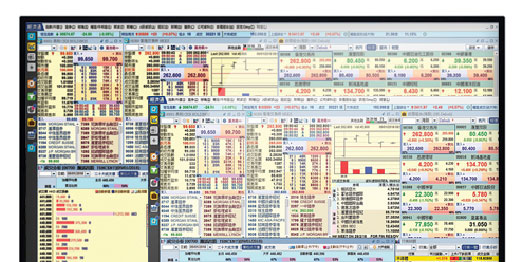

如懷疑子女陷入情緒低谷或疑似有自殺傾向,父母不妨與他們進行簡單的自殺危機評估(見附圖)。如果子女的回應已達第二甚至第三級風險,家長需要盡快尋求專業人士協助。

有些人認為向年青人提問或討論「自殺」的議題,會讓他們從沒有想過「自殺」變成提醒他們有「自殺」這個選擇。其實這是一個謬誤。在華人社會,文化上家庭會亦視「自殺」為禁忌話題。我奉勸所有家長切勿逃避或否認子女所存在的負面情緒,諱疾忌醫並不是在幫助你的子女。他們可能已經潛在了情緒的計時炸彈,會隨時引爆,後果難以預計。

(由作者提供)

青年人可能未有生活經驗去認識原來事情可以有很多層面去解決。教養者就是最好的伙伴與他們分享經歷,共同面對和過渡難關。加多一點愛,讓年青人體會他們不是孤單,有愛有關懷,鼓勵他們面對和走出困境。

以下熱線為有需要人士提供專業輔導服務及談話內容將會保密,亦不需記名登記,求助者可放心致電。

社會福利署熱線 2343 2255

醫院管理局精神健康專線 2466 7350

撒瑪利亞會 2896 0000

香港撒瑪利亞防止自殺會 2389 2222

生命熱線 2382 0000

明愛向晴軒(家庭危機) 18288

香港青年協會「關心一線」 2777 8899

Add a comment ...

Add a comment ...

Comment

暫無回應